Design, design, design. Business design, strategy design, service design, experience design, e chi più ne ha più ne metta. Colpa anche mia 😀

Intendiamoci: il design è una gran bella cosa. E, come termine, è coraggioso. Nel tempo ha saputo ritagliarsi uno spazio sempre più importante e rilevante, entrando nelle organizzazioni con fini e applicazioni strategiche. Certamente perché si tratta di un termine cool, ma altrettanto certamente perché permette di unire i puntini e avere una visione globale e sistemica di un determinato problema organizzativo. Dobbiamo quindi preservarlo, usarlo a proposito, tutelarlo nelle discussioni quotidiane con i colleghi e i fornitori. Trattarlo con cura affinché rimanga rilevante ed efficace.

Sì, ma come?

Per questa nuova uscita di Passaporto Digitale (qui trovi le precedenti) ho approfondito la questione con Giorgio Triani. Sociologo e giornalista, Giorgio ha scritto e scrive per quotidiani e periodici cartacei e online. Insegna Comunicazione giornalistica e pubblicitaria all’Università di Parma, dove è anche coordinatore del master in Web communication, social media e IoT (Internet of Things) per giornalisti e comunicatori. È autore fra gli altri di L’ingorgo. Sopravvivere al troppo (Eleuthera, Milano, 2011), Il futuro è adesso. Società mobile e istantocrazia (Edizioni San Paolo, Milano, 2014) e Giornalismo aumentato (FrancoAngeli, 2017).

Chi meglio di lui, attento osservatore della realtà e delle dinamiche sociali, avrebbe potuto rispondere alle mie domande? Spoiler: si tratta di un’intervista particolare rispetto alle altre che trovi in rubrica. Leggendo, capirai perché.

Intervista a Giorgio Triani

Oggi nelle aziende si (stra)parla sempre più spesso di design. Business design, strategy design, customer experience design. Cosa c’è di buono e di cattivo in questa parola così utilizzata?

Viviamo nella società del colpo d’occhio, che a screen è un click o uno scroll; dunque la grande, estrema attenzione a ciò che si vede ci sta. L’abito fa il monaco: giova ricordarlo. Ma un conto è l’attenzione alle forme e alla forma, tutt’altro è l’affettazione delle medesime, ovvero una ricercatezza che sconfina nell’estetismo, nella truffa ideologica. Se ricordo bene il grande Enzo Mari ha sempre sottolineato come il buon design deve essere anche utile, funzionale. Come la buona comunicazione pubblicitaria, che è tale quando promuove un buon prodotto. Il bell’oggetto significa niente se non contribuisce a migliorare la nostra vita, la nostra quotidianità. Insomma la questione, la discriminante, è etica prima che estetica. Ciò premesso, ho una naturale diffidenza per gli anglismi esagerati, a maggior ragione nell’ambito del design, del quale noi italiani siamo maestri nel mondo. Che cosa significa, infatti, strategy design o customer experience design? Praticamente nulla. L’equivalente contemporaneo del latinorum del manzoniano Azzeccagarbugli: make up verbale buono per accreditare saperi superiori o pratiche assolutamente innovative che in realtà non esistono. Ma forse la prova migliore, perché inconfutabile, è che negli ultimi dieci anni gli oggetti di design sono i più copiati e in questa pratica, che di fatto è la negazione della creatività, fra i primi 4 paesi al mondo ci siamo noi italiani. In altre parole molta parte dei prodotti di design è ri-copiata. Abbondano e proliferano i designer e i profili che li distinguono all’interno di una categoria che è sempre più numerosa e allo stesso tempo sempre meno creativa. E allora non è forse un caso che mai come oggi si riscoprano gli oggetti, i prodotti vintage che hanno fatto la storia dei cosmi e consumi nazionali. Auto, caffettiere, abiti, apparecchi radio, elettrodomestici, lampade, poltrone: linee indimenticabili che negli anni ’60 e ’70 hanno accompagnato e segnato l’ascesa del nostro paese nel novero delle nazioni più sviluppate al mondo.

Design e organizzazioni: quanto è realistico, efficace e produttivo questo accostamento?

«Credevo che con il vetro non si potesse più fare nulla di interessante. Invece è sempre possibile innovarsi. “Fa cose nuove”, ecco il miglior complimento che si possa formulare a proposito di un artista», che secondo Gaetano Pesce (La Spezia, 1931) è «da considerare nella categoria, sempre più limitata, dei designer pericolosi, quelli che sovvertono le nostre convinzioni e soprattutto la nostra percezione del mondo reale». La citazione, che serve anche per ricordare la bellissima mostra dell’anno scorso al Museo del Vetro di Murano dedicata all’artista/architetto/designer spezzino, sintetizza poeticamente che cosa debba essere il design: disorganizzazione organizzata, per stare in tema. Ovvero creatività che può liberamente dispiegarsi, e che solo così, in questo stato, può rendere migliore la realtà, farci vedere e farci fare cose nuove, diverse; promuovere usi e pratiche più piacevoli e utili; scoprire forme e colori più aderenti alle mutate esigenze del vivere quotidiano.

A tuo avviso di che cosa avrebbero davvero bisogno le grandi organizzazioni e le PMI contemporanee, soprattutto italiane, come professionalità e professionisti?

Se il design è buon gusto, capacità e abilità di inserirsi armonicamente nel contesto in cui ci si trova, invito a guardare le cose da tanti e diversi punti di vista, bellezza applicata, avvertenza che la forma è spesso sostanza; insomma se è tutte queste cose, le organizzazioni, profit e no-profit, piccole o grandi – ma le italiane a maggior ragione – dovrebbero essere senza eccezione alcuna design-oriented. A partire dall’estetica dei luoghi produttivi e di lavoro, dall’architettura degli ambienti e degli spazi, dall’organizzazione del lavoro.

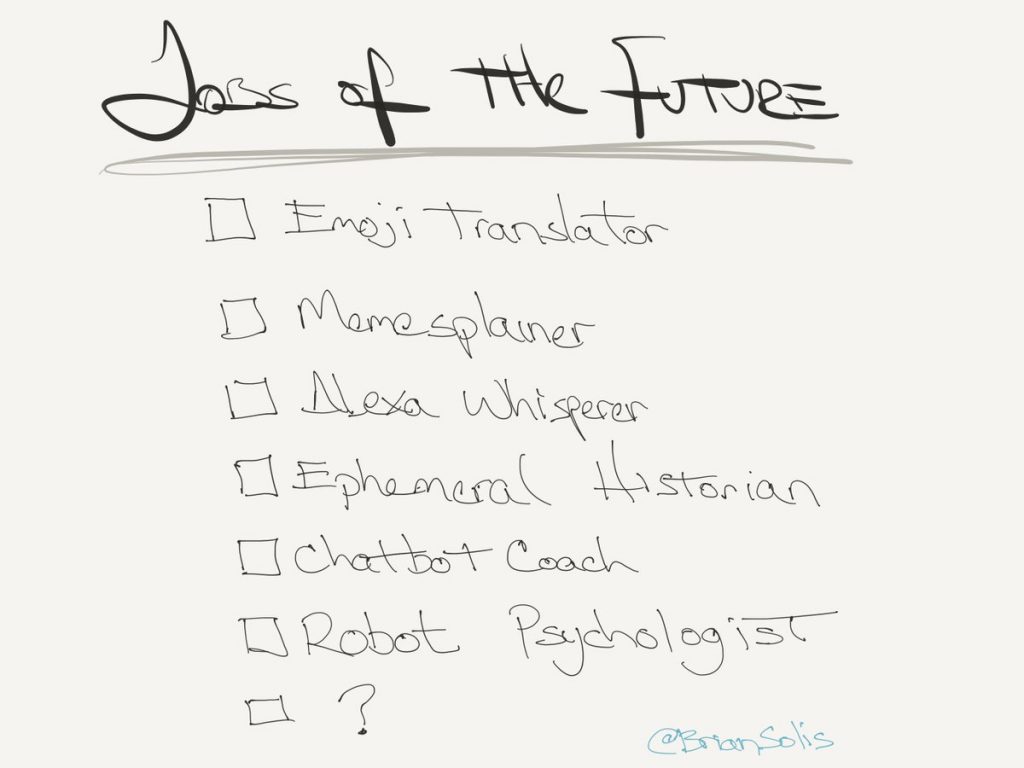

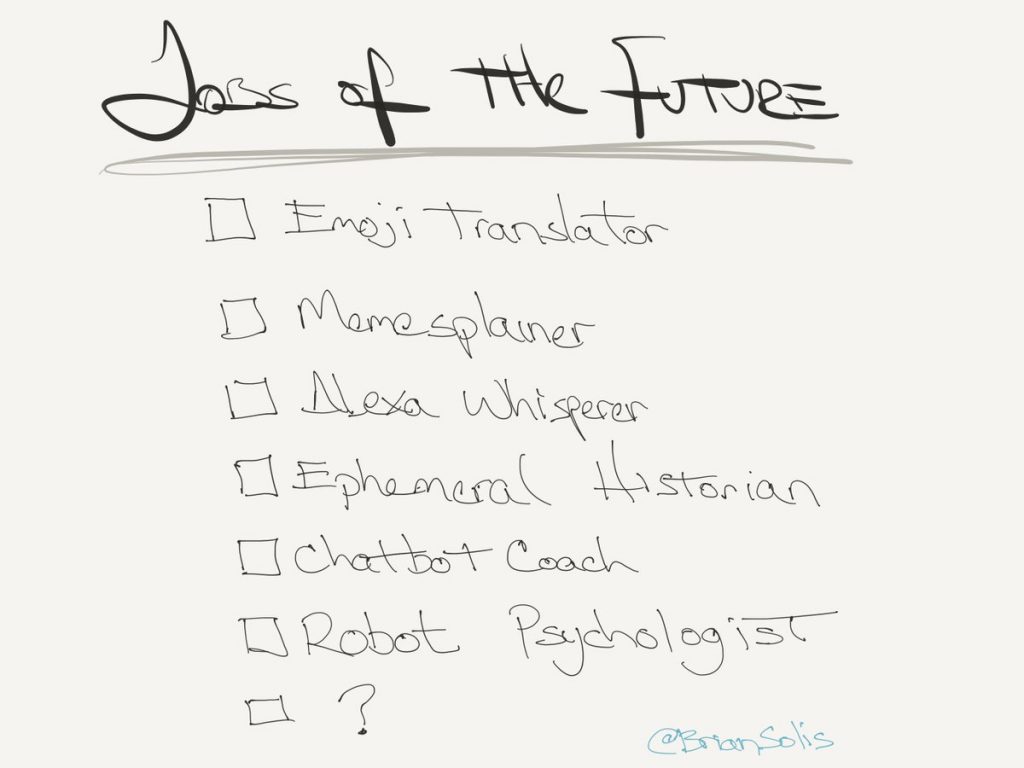

Una grafica del futurologo Brian Solis racconta ironicamente (ma neanche troppo!) alcuni jobs of the future. Da analista sociale, raccontaci una professione digitale a tuo avviso destinata a impattare davvero nei prossimi cinque anni.

Ovvio, ma ripeterlo è bene: tutte le professioni ri-declinate al digitale hanno fortuna e avranno futuro, a partire da quelle più tradizionali come l’agricoltura e l’artigianato. Soprattutto il secondo, in un mondo sempre più omologato e conformista, sarà ciò che potrà produrre oggetti distintivi. Il “fatto a mano” diventerà la (molto ricercata) “imperfezione che fa la differenza”. Sicuramente, volendosi allargare ma giocare sul sicuro, in un mondo sempre più anziano ma che vuole restare in salute, tutte le professioni riconducibili alla “industria delle longevità” saranno ricercate e ben pagate. Tuttavia è bene ricordare, come ha scritto recentemente Wired, che «il 63% dei bambini che stanno ora frequentando la scuola primaria da grandi faranno un lavoro che oggi non c’è». In questo senso e per concludere, pochi l’hanno detta meglio dello storico economista Joel Mokyr: «Chi nel 1914 avrebbe immaginato che i suoi pronipoti sarebbero diventati disegnatori di videogiochi o specialisti di cybersicurezza, programmatori di GPS o veterinari psichiatri?».